Ascensión del Osorno (2600 m)

Ilse von Rentzell – Cayutué

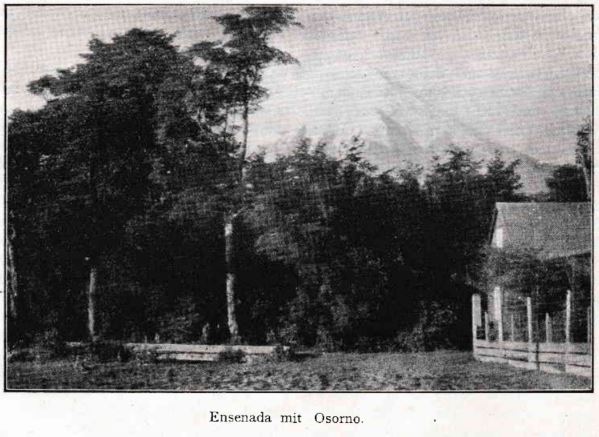

Cubierto por gruesas nubes se encuentra el Osorno en la mañana de nuestra partida. Recién en la tarde hacia las tres se despejó la cumbre y las últimas nubes se dispersaron arrastradas por el viento sur. Es sorprendente la similitud que tiene con el sagrado Fujiyama, sólo la fina capa de ceniza de la última erupción del Calbuco le ha quitado, hace poco, algo de su blancura prístina.

Aparte se encuentra la bahía noroeste del Todos los Santos, hacia donde nos lleva el bote a motor desde Petrohué. Todavía más solitaria es la playa que se encuentra entre dos islas de bosque en un campo de lava sin vegetación. En un arrebato penetraron alguna vez los ardientes ríos de lava hasta la orilla destruyendo todo a su paso. Hace cien años por última vez. Para nosotros esta destrucción resulta ser una ventaja. El ascenso por los campos de lava casi sin vegetación es un gran alivio en comparación con quienes utilizan el paso hacia Octay para intentar el ascenso por la arista Norte. El ascenso por el bosque lluvioso, que es característico de todas las ascensiones desde el lago Todos los Santos y que se hace tan difícil, por acá se vuelve un paseo por fáciles colinas.

A pesar de eso se te vienen encima todos los desconsuelos de tu vida cuando, a través de la escoria de estos campos de lava, entre lomas de escombros de erupciones laterales, entre ceniza y arena, bloques de lava y acarreo, subes un poco y luego te resbalas, te tropiezas por piedras sueltas y finalmente, en una nube de polvo, alcanzas la morrena que se encuentra un par de metros bajo el primer nevero y que es un lugar adecuado para el campamento. Los insignificantes bosques entre los campos de lava, que como largas lenguas alcanzan hasta abajo al lago, se ven desde hace tiempo presionados por lomas intermedias, ribeteados por las sombras de la noche se levantan, en parte, por las abruptas laderas. Debes cargar madera y raíces de chaura si es que a la noche quieres hacer fuego para un té. Por ninguna parte se oye el trino de un pájaro o el ruido de algún animal. Una vez veo una oruga peluda arrastrarse por el musgo de una piedra.

Estamos sentados entre bloques de roca arrojados ahí de forma violenta, junto a nuestro exiguo y humeante fuego y estamos pasando frío a 1700m de altitud. La luna está sobre el paso que une al aislado Osorno con la cadena de la Picada-Puntiagudo. En el horizonte, hacia el Norte, se enciende un fuego intenso. Como una erupción arde el horizonte bajo. Bosques en llamas de quemas lejanas. Después de las tres, desde nuestro campamento vemos acercarse lenta y silenciosamente un mar de nubes burbujeantes que ingresan en los valles azules. Una gruesa cortina nos separa del mundo inferior. En el éter nadan islas gigantescas y oscuras, las cumbres de gigantes ancestrales. A ambos lados de la morrena corren aguas glaciales. Sobre nosotros se acerca la noche a la fuertemente inclinada cumbre del Osorno.

Los primeros rayos del sol nos encuentran, tras un apurado desayuno, partiendo. En las últimas estribaciones de la morrena nos encordamos, nos ponemos los lentes de sol y avanzamos al ritmo del piolet. Calculamos estar en el cráter a las 11:00. Pronto debemos abandonar la esperanza. El nevero está congelado. Paso a paso debemos tallar escalones. A la velocidad de un caracol vamos ascendiendo. La ladera se va poniendo más abrupta. En diagonal corta el cielo y la tierra con sus 35° de inclinación. Como moscas minúsculas estamos pegados sobre la ladera cada vez más extensa. Podemos ver trozos de hielo que caen y se destrozan. Nuestro amigo, que ya ha ascendido ocho veces el Osorno y que nos guía, no está tranquilo. Las condiciones del cerro han cambiado completamente y deben ser consideradas como extraordinarias. El Osorno, normalmente accesible, se ha transformado en un camarada frágil. Las poco convenientes condiciones de la nieve se deben a la erupción del Calbuco. La ceniza desparramada por sobre el Osorno transfiere el calor por la superficie a la nieve que se derrite y el agua se infiltra. Por la noche se congela la superficie. Esto hace que el ascenso con tiempo frío se haga casi imposible. Nuestro guía talla escalones de forma incansable. Nunca alcanzaríamos esas alturas sin él. El coraje de un alpinista verdadero irradia de él. Nosotros, personas de tierras bajas, miramos avergonzados y lo seguimos en silencio. Van pasando las horas. La una, las dos, las tres. La cumbre se aleja de nosotros. Siempre parece flotar más arriba en su azul turquesa. Finalmente, a las cinco, estamos en la orilla del cráter.

El cráter, cubierto por hielo y nieve, se allana formando una pequeña planicie que está suavemente inclinada hacia el Sur formando así la arqueada cabeza de la cumbre. Los vapores que se elevan desde el interior del cráter han formado cavernas de hielo cuyas bóvedas están cubiertas por carámbanos de hielo que parecen estalactitas. La vista hacia los alrededores es sobrecogedora, puesto que el Osorno se encuentra, como un guardián solitario, entre los lagos Llanquihue y Todos los Santos como punto de avanzada de la cordillera principal. En un salvaje caos, casi indescifrable, cordones montañosos fracturados se levantan y caen, se superponen unos a otros. Como si un ciclope en un acceso de rabia hubiese desgarrado y desmembrado la superficie terrestre. Cinco lagos son visibles desde nuestra altura. A la distancia se hacen visibles otros cordones de altas montañas. Como nubes de ensueño flotan en el horizonte. El Puntiagudo y el Tronador, los más dignos representantes del mundo de los glaciares, han perdido sus túnicas nevadas y todo su brillo se encuentra bajo la ceniza del Calbuco. Violeta oscuro se ven ambos al atardecer. El villano mismo se encuentra con su cara de inocencia en la orilla sur del Llanquihue. Ni una sola nube de humo echa el hipócrita. Su cumbre a la izquierda ha desaparecido. En lugar de la antigua pirámide ahora hay una plataforma más baja sobre la cual se montó un bloque cúbico. Exactamente desde nuestra ubicación se puede seguir el trayecto de la nube de la erupción. Ella fue arrastrada hacia el Este sobre la Sierra Santo Domingo, la bahía sur del Todos los Santos para descargar la mayor parte de su polvo sobre el gran glaciar del Tronador. Por todas partes ha desaparecido la nieve de las alturas que normalmente se ve en verano. Todas las cumbres se ven de un color piedra pómez gris. Sólo el interminable bosque se ha vuelto a poner su traje colorido después de que fuertes lluvias lo liberaran de la ceniza.

Otra vez sale la luna. En un violeta cristalino el brillo de la luna envuelve la cúpula del Osorno. Fantasmalmente blancas están las grietas del glaciar. Un viento gélido silba. Tres sombras se deslizan por la superficie del hielo. Como hielo astillado suena la figura de adelante. Todos los escalones del día fueron borrador por el viento. Debemos conquistar de nuevo nuestro camino de regreso a la vida. Espantosamente se extiende en una caída abrupta hacia las profundidades el hielo. Apenas se pueden clavar los piolet en la dura costra de nieve. Un paso en falso y los tres estamos perdidos. Desde hace diecisiete horas nuestro amigo está tallando escalones. Es la una y media de la noche. La luna palidece detrás de un velo de neblina. Tiritando de frío nos arrodillamos en el hielo para mayor seguridad, ya paralizados por el cansancio y agotamiento. Lejos, muy lejos, se cierne la sombra de la morrena.

Sobre nieve endurecida, entre los labios de una grieta estamos acostados, tres montoncitos, personas con dientes que castañetean y cuerpos que tiritan. El viento zumba por entre nuestras ropas más gruesas, nos tira cenizas a la cara y la nieve bajo nosotros nos congela. Desde mi gorro de lana corren riachuelos hacia abajo puesto que mi cabeza cansada se apoya en una muralla de nieve. Mis manos, adoloridas por el frío, las apreté bajo la rodilla y axila del hombre delante mío. Los miembros y cuerpo endurecidos en el pequeño y peligroso espacio apretados una contra otro ya no nos podemos separar. ¿Lo que está acá es mío o tuyo? Peor aún es que un metro delante nuestro, la fosa de la grieta parece atraernos hacia el vacío. La luna se esconde detrás de una larga y angosta nube. A través de la noche oscura silba el viento de forma horrible. El constante sonido de las gotas que caen en la grieta nos acompaña en el sueño intranquilo. Soñamos con los refugios del Tirol en los Alpes.

A las siete, congelados y agotados, comenzamos el descenso. Nunca al mismo tiempo. Siempre una tras el otro. Puesto que nuestros pasos son tambaleantes e inseguros. Nuestras manos se hielan con el frío hierro del piolet. El sol no quiere salir. Algo de neblina nos rodea. A veces alumbra pálida la luz del sol entre medio. Recién tras dos horas de tallar escalones alcanzamos la morrena. Nos arrastramos empujados por el viento detrás de un bloque de lava y comemos algo. Un magnífico charqui, pan y mantequilla congelada. Todo rechina a arena, pero qué importa si es que uno siente de nuevo la sangre correr por las venas, si es que uno de nuevo puede dar pasos y saltos sin miedo.

Por arriba y abajo de las nubes se ven inusualmente cerca el Puntiagudo y el Tronador. A veces brilla como una vena de oro un riachuelo alcanzado por un rayo de sol. A pesar de eso, el cielo no nos quiere ayudar. Al mediodía comienza a caer alternadamente granizo y lluvia mientras nosotros descendemos. Completamente mojados alcanzamos, con casi 20 horas de retraso, Petrohué. Nos lanzamos sobre la comida preparada con cariño y bebemos por primera vez, tras 34 horas de frío y humedad, un té caliente. ¿Hay algo mejor que un té caliente?

Traducción: Álvaro Vivanco

Artículo publicado originalmente en la Revista Andina 1929 Heft 1